成都生物所在利用浮萍协同二氧化碳处理废水方面取得进展

来源:生物资源利用中心

作者:靳艳玲

时间:2025-09-16

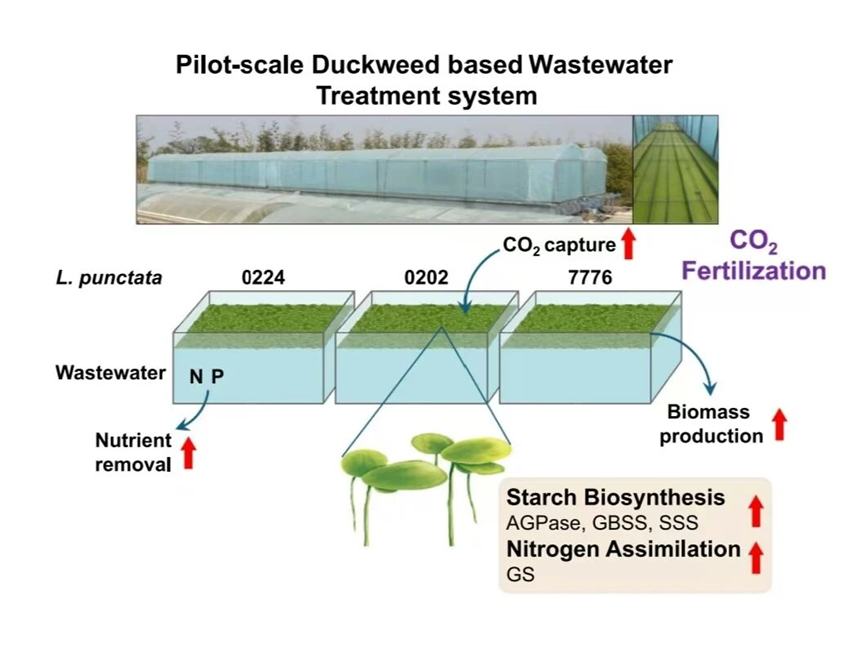

中国科学院成都生物研究所联合多家机构,在国际权威期刊Bioresource Technology发表最新研究成果,成功构建并实现了二氧化碳(CO₂)强化的浮萍废水处理系统,并完成了中试规模的连续稳定运行。

研究团队在云南滇池畔建立占地5亩的中试基地,将不同浮萍株系于含生活污水与农业废水的混合体系中培养,并向其中一组持续通入CO₂,另一组作对照。经过5个月冬春季连续运行,CO₂强化系统较对照组总氮去除率提升28%-71%、总磷去除率提升120%-148%,整个系统磷回收效率超82%,氮回收量达0.54–0.61 g/m²/天。

更为重要的是,在去除水体污染的同时,该系统还产出高质量浮萍生物质,优势浮萍株系的淀粉生产能力达3.49 g/m²/天(相当于12.74吨/公顷/年),比对照组提高18倍,远超玉米单位面积产能。同时该系统碳捕获量达16.65–17.53 g/m²/天,比对照组提升196%-264%。系统在冬季(均温15.6℃)和春季(均温22.7℃)均表现出稳定运行特性,CO₂强化使浮萍生长速率提升160%-460%,产出的浮萍淀粉含量超26%,蛋白质含量稳定在23%-33%,磷含量达0.77%-0.96%。相关技术已授权发明专利6件(ZL201810665938.3;ZL201710855019.8;ZL201710853398.7;ZL201710853348.9;ZL201410198497.2;ZL201310603781.9)。

为探究其内在机理,团队通过酶活性与基因表达分析发现,CO₂的输入上调了淀粉合成相关酶的基因表达水平,从而促进了淀粉的积累。同时,CO₂显著提高了氮同化关键酶类(如谷氨酰胺合成酶GS)的活性,其活性提升了6.3倍,有效促进了浮萍对废水中铵态氮的直接吸收与同化。增强的光合作用所固定的碳流被优先分配至淀粉合成路径,而非蛋白质合成,最终实现了高淀粉生物质的定向生产。

该处理系统实现了水质净化、碳捕获、能源原料生产“三效合一”,通过向浮萍废水处理体系注入CO₂,不仅大幅提升水质净化效率,还实现了碳捕获与高附加值生物质的规模化生产,为解决水污染、碳中和与生物能源难题提供了一体化方案。该系统可望在污水处理厂技术提升、高碳高氮磷废水的高值化利用、浮萍生物质资源化(如转化乙醇燃料、制作饲料及肥料)等诸多方面获得应用,为循环经济模式建设发挥作用。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.biortech.2025.132785

浮萍- CO₂协同废水处理系统