成都生物所开发转基因浮萍口服疫苗,实现对禽类病毒感染的保护

来源:生物资源利用中心

作者:靳艳玲

时间:2025-09-01

禽传染性支气管炎病毒(IBV)是严重危害家禽养殖业的“主要杀手”之一,每年造成巨大经济损失。目前主要依靠注射或喷雾减毒活疫苗(如H120)进行防控,但这类疫苗需要全程冷链运输,接种过程需要专业人员操作,养殖企业需要极大的人力物力投入,而且这类疫苗难以在病毒入侵的“第一道防线”——呼吸道和消化道黏膜——激发足够强的局部免疫力,其免疫效果也大打折扣。

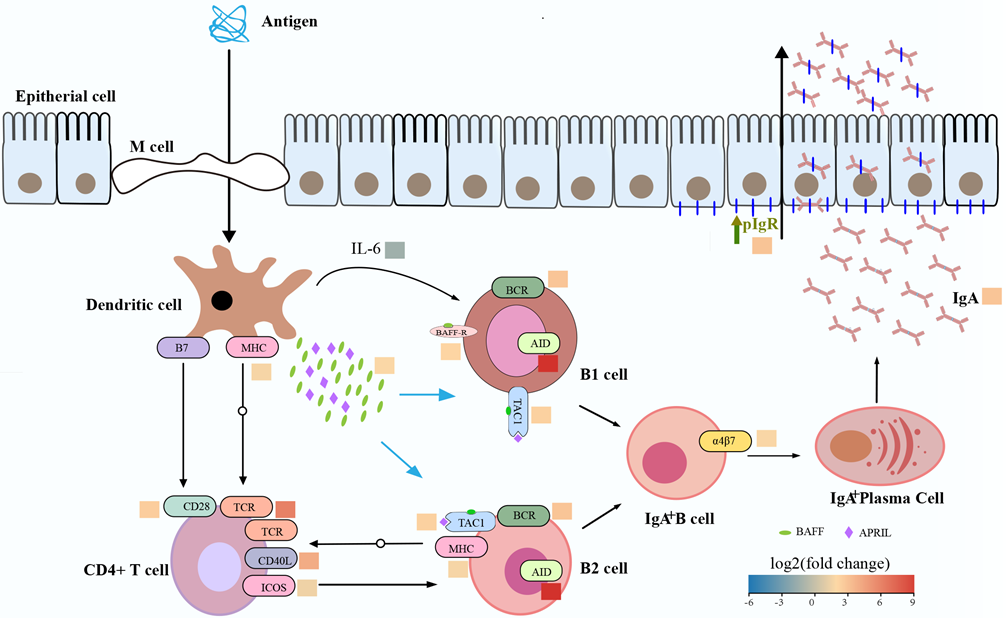

近期,一项由中国科学院成都生物研究所领衔四川大学等机构发表在Plant Biotechnology Journal杂志上的研究成果,为这一问题带来了全新的解决方案:科研人员将IBV的关键抗原片段(EpiC)基因转入浮萍中,让浮萍在生长过程中持续生产疫苗成分,雏鸡只需直接食用这种转基因浮萍(无需注射接种),就能激发强大的免疫反应。在严格的攻毒实验中,口服了浮萍疫苗的小鸡,面对致死剂量的IBV攻击,全部存活且无任何临床症状,而未接种疫苗的对照组全部死亡,保护效果达到了惊人的100%,与目前广泛使用的经典减毒活疫苗H120旗鼓相当。IBV主要通过呼吸道入侵,传统注射疫苗主要激发全身免疫(产生血液中的IgG抗体),但对呼吸道黏膜局部的保护相对薄弱。而浮萍口服疫苗能高效刺激呼吸道和肠道黏膜产生较H120疫苗组更多的分泌型IgA抗体(sIgA),从而筑牢了 “第一道防线”,能更有效地拦截和清除入侵黏膜的病毒。研究人员还创新性地在浮萍中同时表达了一种免疫增强因子——鸡白介素-17B(IL-17B)。结果发现,这种“抗原+佐剂”双表达的浮萍,免疫效果更加强大,诱导的抗体水平更高,攻毒后呼吸道病毒载量显著低于传统疫苗组。

浮萍口服疫苗的研发成功不仅为养殖行业的疫病防控提供了低成本、易操作、高效能的新的解决方案,更为重要的是,经呼吸道入侵的传染性疾病对动物甚至人类都是最重大的威胁之一,非典和新冠疫情的出现更使人们把对提高黏膜免疫能力的认识提升到了前所未有的高度,浮萍口服疫苗对黏膜免疫提升的实证效果为这一发展方向提供了一个成功案例和切实可行的路径。此外,浮萍口服疫苗的研发成功也直接证明了浮萍作为极具潜力的“分子农场”植物的应用价值,未来有望利用这种个体小、结构简单、生长繁殖快、遗传操作相对容易的高等植物,作为开发的“底盘”,通过合成生物学技术廉价生产更多高价值的生物产品。

该项成果授权发明专利2件(ZL201910962227.7;ZL202210984843.4)。

原文链接:https://doi.org/10.1111/pbi.70218

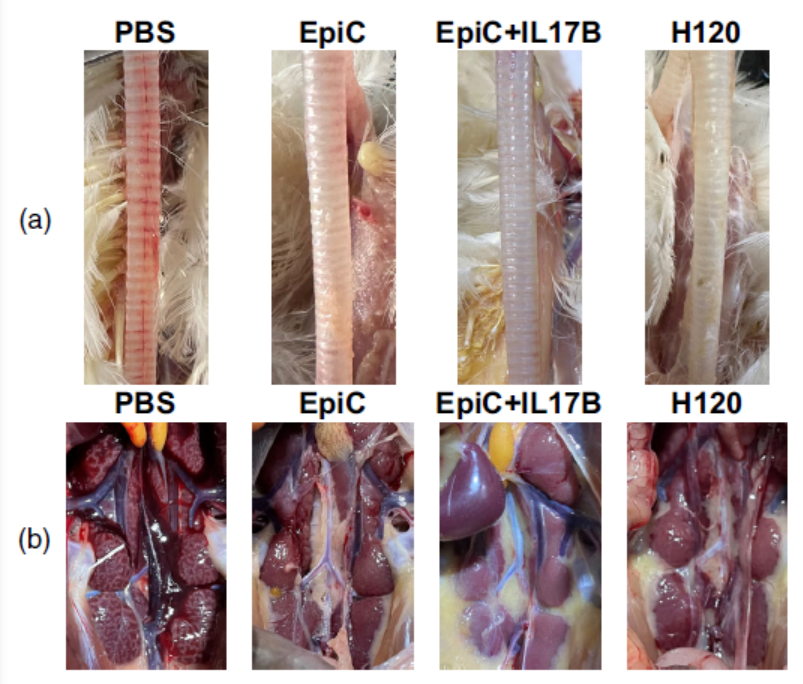

图1 PBS对照组(PBS)、EpiC疫苗组(EpiC)、EpiC+IL-17B疫苗组(EpiC-IL17B)和H120疫苗组(H120)鸡气管(a)和肾脏(b)的解剖学差异

图2 针对IBV的体液和粘膜免疫反应。(a)血清IBV特异性IgG。(b)气管和肠道灌洗液中的IBV特异性sIgAs。

图3 浮萍疫苗组slgA粘膜免疫通路主要基因的表达上调,包括从lgA产生到分泌sIgA到黏膜