成都生物所尹华军团队研究解析全球兰花共生真菌群落的影响因素

来源:生态环境修复中心

作者:王德艺

时间:2025-08-29

菌根共生(Mycorrhizal symbiosis)是植物与土壤真菌之间形成的一种古老互惠关系。菌根真菌显著影响地上植物群落的组成与分布,但植物自身的进化历史、生理特性及地理环境等因素又如何反过来塑造菌根真菌的群落特征?兰花菌根(Orchid mycorrhiza)为探究这一问题提供了理想研究体系:兰科植物分布广泛、生态类型多样,且至少在种子萌发阶段必须依赖真菌提供碳源(即菌根异养,Mycoheterotrophy),这种碳源依赖在某些兰科植物中可延续至整个生命周期;其共生真菌类型异常丰富,除常见的“丝核菌类”外,还包括外生菌根真菌和部分腐生菌。

那么,究竟是何因素决定了兰花选择其“真菌伙伴”?是系统发育历史、营养方式,还是地理环境?以往研究多从单一角度探讨了兰花菌根真菌招募的影响因素,且多局限于局部类群或较小地理尺度。本研究基于全球尺度的兰花菌根数据集,首次系统评估了植物系统发育、营养方式、地理分布及环境因子对共生真菌群落特征的影响。主要发现如下:

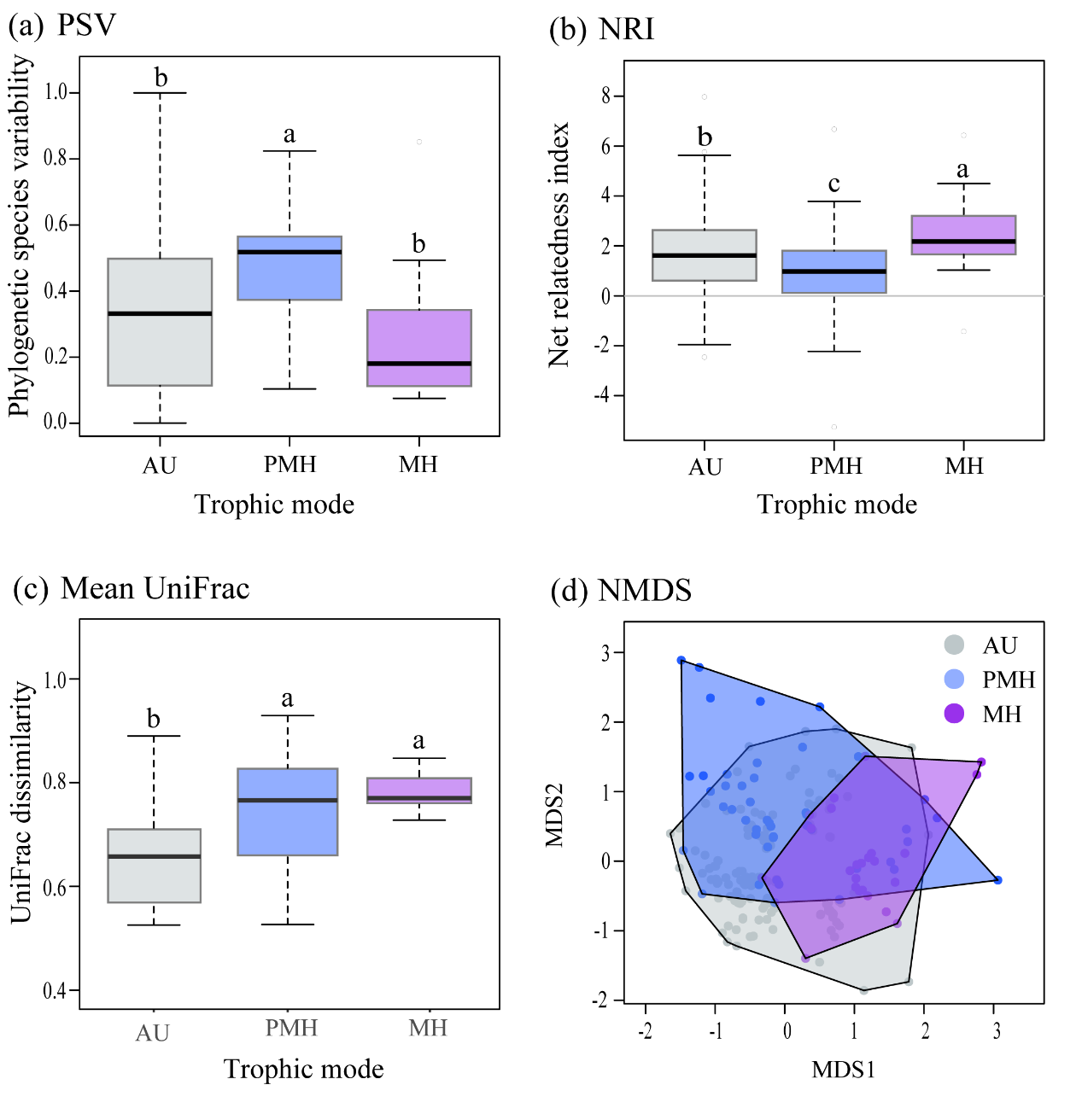

1. 全球范围内,兰花菌根真菌的多样性与群落结构主要受植物营养方式和地理分布的影响,而与物种间的系统发育亲缘性无显著关联。营养方式直接决定真菌“朋友圈”的大小。

2. 半异养兰科植物共生真菌多样性较高、系统发育离散;自养类群的真菌伙伴则更为专一、系统发育聚集。

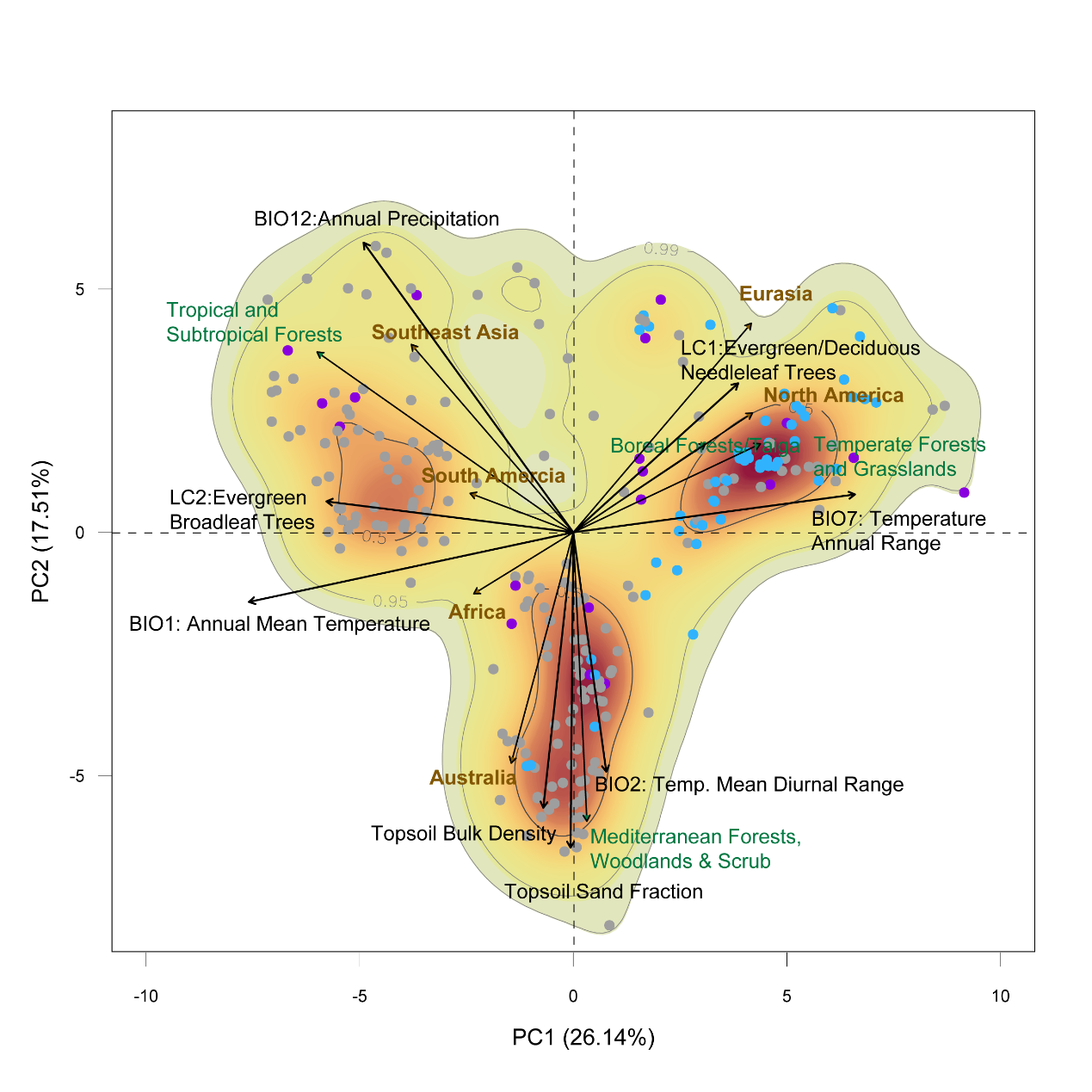

3. 植物地理分布显著影响真菌组成,澳大利亚的兰科植物相比欧亚或非洲种类表现出更高的真菌选择专一性。此外,区域气候、植被与土壤因子也对真菌群落起到环境过滤作用。

本研究在全球尺度上首次揭示了多维度因子共同调控兰花菌根真菌群落结构的格局,深化了对植物-真菌互作宏观生态与进化机制的理解。因为当前数据集存在采样偏差,尤其在多样性较高的热带地区样本不足,限制了模型对群落变异的解释力。本研究呼吁未来需推动标准化采样并完善数据集,以进一步解析不同地理区域与营养模式下真菌群落的构建机制。

上述研究以“Mycorrhizal communities in Orchidaceae are likely shaped by plant trophic mode and biogeography but not phylogeny”为题发表在中科院1区TOP期刊Plant Diversity上。成都生物所为论文第一单位,王德艺助理研究员为第一及通讯作者。论文的国际合作者包括荷兰自然生物多样性中心、阿姆斯特丹大学Vincent S.F.T. Merckx教授,比利时鲁汶大学Hans Jacquemyn教授,荷兰莱顿大学Sofia I.F. Gomes助理教授。王德艺得到了中国国家留学基金委(Grant No. 201804910634)和荷兰皇家艺术与科学学院生态学基金(KNAWWF/807/19039)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.pld.2025.08.002

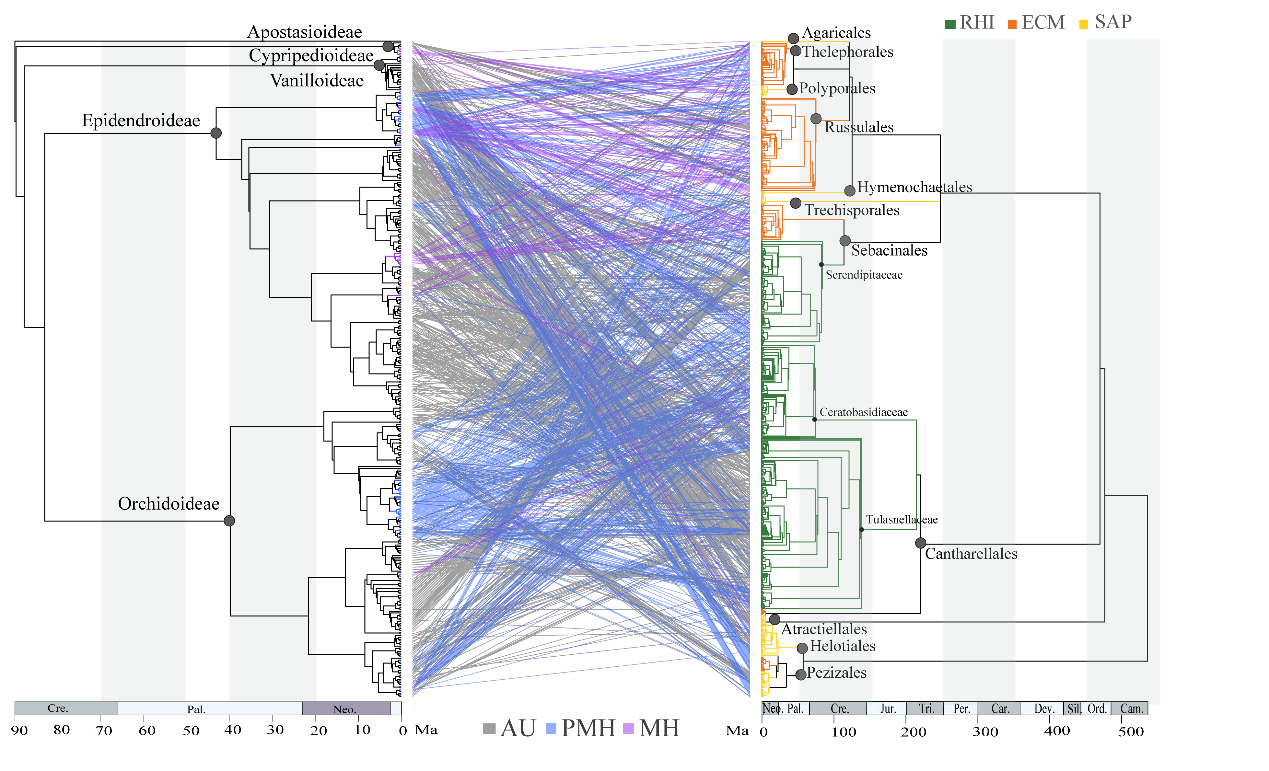

图1. 兰科植物与菌根真菌的分子系统树及共生关联网络。

图2. 不同营养型兰科植物真菌群落的系统发育多样性与群落结构。

图3. 兰科植物物种生态位空间与环境因子。