成都生物所积极参加中国科学院第二届科学节

来源:知识管理中心

作者:黄东晓

时间:2019-11-25

在庆祝新中国成立70周年和中国科学院建院70周年之际,中国科学院近期举办“中国科学院第二届科学节”,成都生物研究所积极参与。近日,科学节成都站启动仪式在成都七中高新校区举行。

成都七中党委副书记、高新校区执行校长史玉川表示,中科院科学节的举办使师生与科学家们有了最美的遇见,校园有围墙,学习无边界。知识可量化,创造无止境。中学阶段是人才培养的黄金时期,她希望同学们学习科学家不断创新,勇于奉献的精神,努力磨炼意志,扎实学习基础知识,释放青春激情,追逐青春理想,以青春之我,奋斗之我,为民族复兴,国家富强贡献力量。

四川省科协副主席经戈表示中科院作为科技创新的“国家队”,肩负着推动科学知识传统方式传播向现代化模式转变的重要任务。希望多面向公众尤其是青少年学生普及科学知识,提升全民科学素养、提高国家自主创新能力、促进全社会发展。同时希望同学们能够走近科学、学习科学、感受科学,在科学饕餮盛宴中汲取科学营养,激发科学热情,树立科学理想,珍惜难得的交流学习机会,不断学习知识,充实自己,施展抱负,成就梦想。

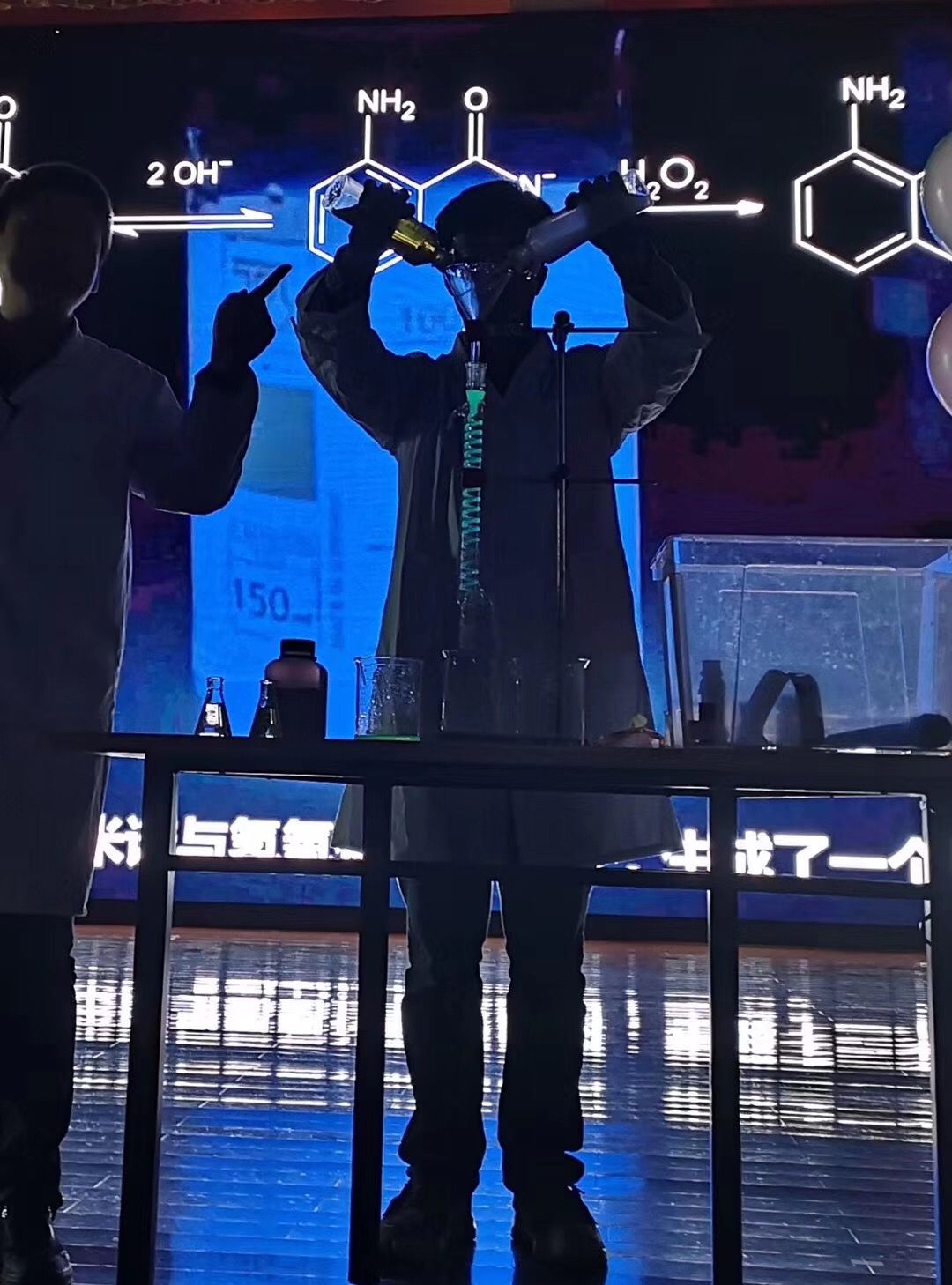

启动仪式现场

启动仪式现场,成都生物所知识管理中心的工作人员联合科学家给同学们带来了趣味十足的鲁米诺化学实验秀,向大家展示了美丽化学。试验暗场中,神奇的鲁米诺反应获得了现场同学的阵阵欢呼;科研人员利用PPT生动的给大家讲解了试验原理。鲁米诺早在1853年就被合成出来了。1928年,化学家首次发现这种化合物有一个奇妙的特性,它被氧化时能发出蓝光。该实验曾由KMC团队组织获得中国科学院第一届实验汇演比赛的一等奖,再次展示效果依然震撼。

化学实验秀

同时,成都生物所两栖爬行动物研究室的科研人员进入成都七中的课堂,为同学们带来“蛇蛙探秘:喜马拉雅山和青藏高原”的科学讲座,给同学们分享了科研工作者在喜马拉雅山和青藏高原进行科学考察和研究的故事。通过聆听讲座,同学们学习了许多关于蛇蛙的科学知识,也感受到科研工作者们在艰苦的科研环境下爱国奉献、严谨治学的科学精神。

11月21日,成都七中40名高二学生走进成都生物所,研究所为七中学子开启了一场“奇妙的大自然——生态学探究”之旅, KMC前期积极围绕探究主题,组织协调研究所相关领域专家设计安排了周密课程。同学们在参观两栖爬行动物科普馆展馆听取了科普讲解员龚宇舟、申江艳有趣的介绍,了解了两栖爬行动物的起源,形态结构、功能特征、分类、分布以及生态学和行为学特征等相关知识。讲解员龚宇舟和申江艳传授给同学们“如何鉴别有毒蛇和无毒蛇”、“蛇伤防治”等实用方法,并在讲解中突出强调了我国两栖爬行动物保护工作的重要性。通过参观,同学们不仅学习到了两栖爬行动物的有关知识,还了解了两栖爬行动物与人类的关系,树立了保护两栖爬行动物、保护自然生态环境的思想意识。同时,同学们聆听了成都生物研究所研究生杨旭升的科普报告“两栖动物中的‘大熊猫’”。他生动地讲述了两栖动物中的“国宝”普雄原鲵艰辛曲折的研究历程,呼吁大家积极保护两栖爬行动物。

同学们参观两栖爬行动物科普馆

生物所植物标本馆馆长高信芬研究员准备好了科学探究课程的互动体验环节。她为同学们生动细致地讲解了如何存储、采集、制作植物标本的基本知识。之后,带领同学们兴致勃勃地制作植物标本,动手体验探究科学的乐趣。制作标本的过程中,标本馆老师们还结合采集的植物标本,传授给同学们许多植物知识,使同学们受益匪浅。

高信芬研究员讲解制作植物标本的基本知识

此次活动是由中国科学院科学传播局全面部署,旨在积极履行中科院作为科技创新的“国家队”,肩负着“科普国家队”的责任和使命。本届科学节以“科技报国七十载创新支撑强国梦”为主题,活动以科学的多样色彩为基调,注重科学与文化和艺术的融合,分享科研故事,弘扬科学精神,普及科学知识,提升国民科学素养。在科学节系列活动中,成都生物研究所利用科研资源优势,和四川省重点中学成都七中深度联合,通过丰富多样的科技活动对广大的青少年进行科学精神、科学意识、科学探究能力、科学思维习惯以及掌握科学方法的教育和培养,展现了中科院研究所“与祖国同行、与科学共进”的初心。