成都生物所胡军华团队揭示中国两栖动物250年发现规律与挑战

来源:生物多样性保护中心

时间:2026-02-13

在全球第六次生物大灭绝的背景下,两栖动物作为受威胁程度最高的脊椎动物类群,其对气候变化与栖息地丧失及破碎化非常敏感,是生态系统健康的重要指示物种。科学描述尚未被发现的物种、厘清影响物种发现的驱动因子与热点地区是完善物种名录、评估濒危等级与优化保护地布局的基石。中国是地球上生物多样性最丰富的国家之一,两栖动物种类繁多,但也面临着严重威胁。早在先秦时期,便有古籍记载有两栖动物的生活习性(图1)。然而,直至1765年,由瑞典博物学家彼得·奥斯贝克描述了中国第一个两栖动物物种(虎纹蛙Hoplobatrachus chinensis;图2);随后,不断有国外学者和本土学者开展物种描述研究。迄今为止,中国两栖动物的物种发现研究已有250余年历史,但对物种发现规律及影响物种发现的制约因素等仍缺乏系统性研究。

基于此,中国科学院成都生物研究所胡军华研究员团队系统梳理了 1765 至 2022 年间中国两栖动物的物种发现全貌,解析了物种发现过程的时空规律、驱动因素及现存挑战,通过模型预估了未来最有可能发现新物种的“热点区域”,并揭示了驱动物种发现的核心力量,为后续分类学研究与生物多样性保护提供了关键的科学依据。

图1 古代、近代对两栖动物的习性记载和资源利用

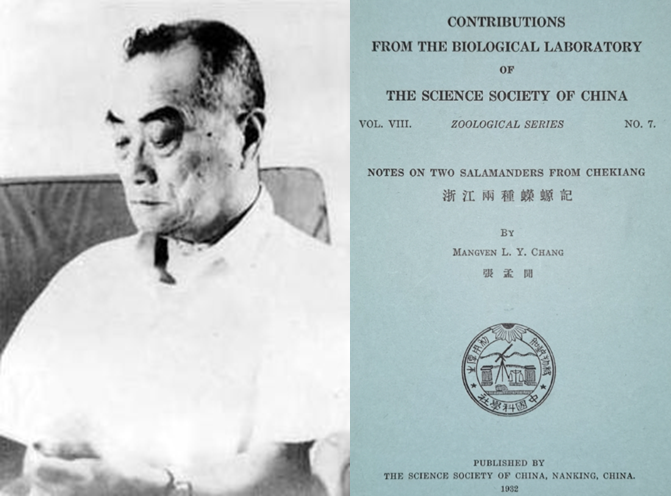

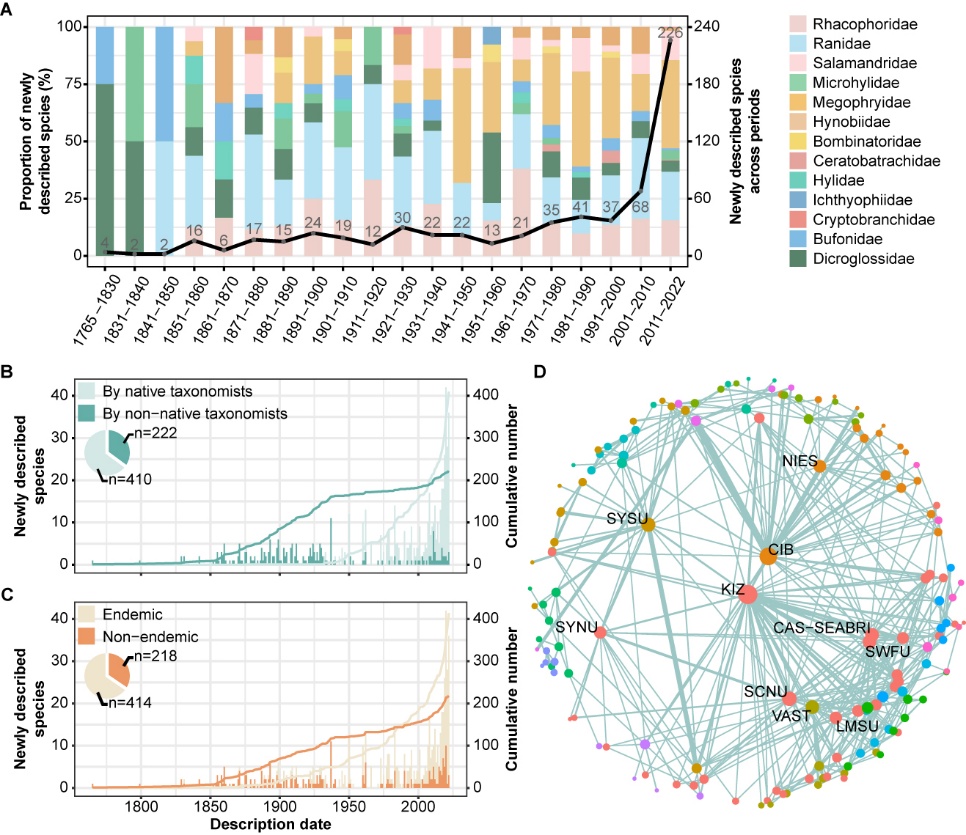

该研究指出,本土分类学家已成为中国两栖动物新物种发现的绝对主力,来自中国科学院成都生物研究所和昆明动物研究所的学者构成了物种发现网络的核心枢纽。中国两栖动物的科学探索始于 1765 年瑞典博物学家彼得·奥斯贝克在广州正式描述的虎纹蛙(图2),这也是首个被科学命名的中国两栖动物物种。在此后的很长一段时间里,西方学者主导了中国两栖动物的新种命名与描述。直到1932年,张孟闻先生在中国科学社生物研究所论文丛刊发表了镇海棘螈(Echinotriton chinhaiensis)描述文献(图3),代表着国内学者在两栖动物分类研究的起步。随后,参与物种发现的国内学者逐渐增多,并在2008年超过国外学者,成为主体;在物种发现网络中,中国科学院成都生物研究所和昆明动物研究所为主要牵头单位,并与其他单位合作紧密(图4)。但与此同时,61.25%的分类学作者在其学术生涯中仅描述过1个新物种——这一数据勾勒出一个高度依赖少数核心专家的脆弱人才梯队。鉴于“分类学这门基础学科长期被边缘化、不被充分重视,导致核心专家群体日益萎缩”,投资于分类学家,就是投资于我们认知和保护生物多样性的能力。

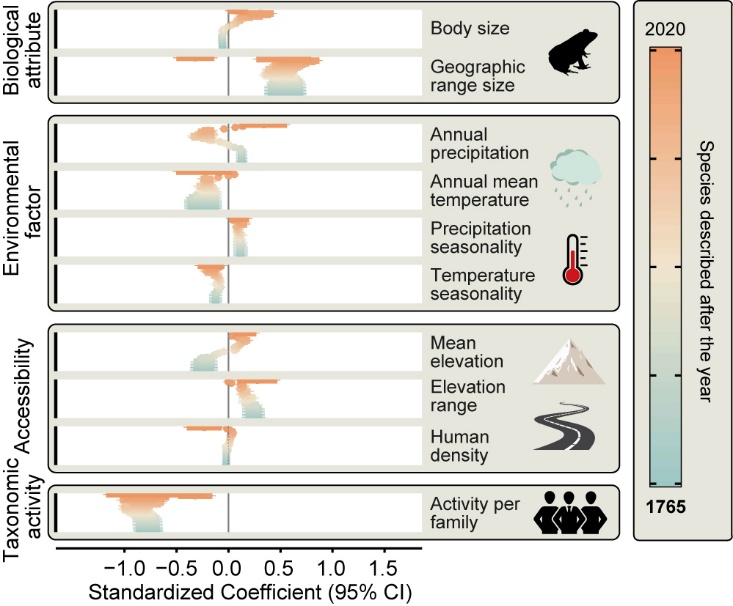

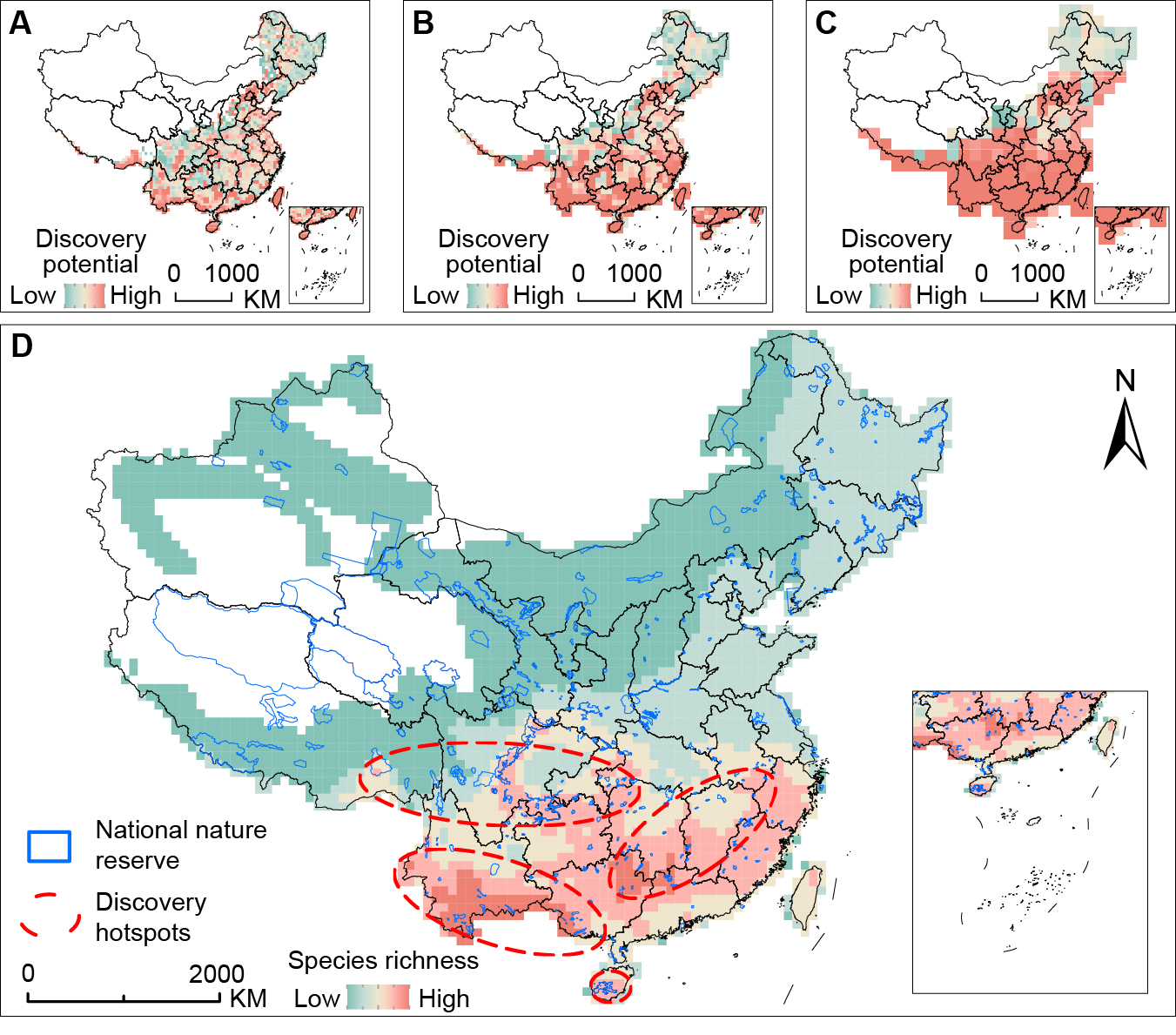

对物种发现概率进行量化分析表明,影响物种发现概率的因子在不同时间段的方向和作用程度有所变化,但分类学活动一直是最主要、最稳定的驱动因素。其中,本土分类学家活跃度是推动发现的主要促进因素(图5)。研究进一步绘制了中国未来两栖动物发现的潜在热点区域。物种发现热点地区主要集中在西南山地与岛屿地区(如贵州、湖南、云南、西藏、广西、广东、海南及云南—越南/缅甸边境山地),多数热点与现有保护地存在重叠,但东南部地区仍存在保护空缺(图6)。

该研究不仅对中国两栖动物250年新种发现情况进行全面梳理,明确了主要挑战,揭示了关键的驱动因子和热点地区,更提出可推广至其他类群与区域的物种发现规律分析的量化框架,有助于解决不同分类类群和不同区域之间的关键知识差距。在全球生物多样性保护背景下,尤其是中国致力于实现 “30×30” 保护目标的关键时期,该研究呼吁,应通过稳定投入与人才梯队建设,破解分类学人才与时间上的双重瓶颈,并进一步深化国际合作与技术融合(如环境DNA、基因组学与深度学习),在预算有限的前提下提升政策制定与自然资源管理的有效性。

该研究成果近日以“Amphibians in China: over 250 years of species discoveries and ongoing challenges”为题发表于生态学旗舰期刊Frontiers in Ecology and the Environment。博士研究生林皓贤、特别研究助理汪晓意为论文共同第一作者,胡军华研究员为通讯作者。研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中国科学院“西部之光”交叉团队等项目联合资助。

原文链接:http://doi.org/10.1002/fee.70030

图2 瑞典博物学家彼得·奥斯贝克(Pehr Osbeck)及其著作《东印度和中国之旅》

图3 第一篇由本土学者(张孟闻)发表的两栖物种描述文献

图4 中国两栖动物物种发现趋势及合作网络关系图

图5 影响物种发现概率因子的变化趋势

图6 生存分析框架下预测的中国两栖动物的潜在发现热点区域