成都生物所尹春英团队在青藏高原东部植被演替序列微生物氮代谢方面取得进展

来源:生态环境修复中心

时间:2025-11-07

土壤氮循环是调控生态系统生产力与碳汇功能的关键生物地球化学过程。该过程主要受微生物驱动,微生物氮代谢深刻影响植被演替过程中的土壤氮循环。关于原生和次生两类典型植被演替类型中微生物氮代谢动态及其分异规律,现有认知不足。冰川退缩后的原生演替,因土壤基质贫瘠,早期通常存在强烈的氮限制;而次生演替,中后期也可能因植被单一化而出现氮稀缺。但导致这两种模式差异的微生物机制尚未明确,尤其是在对气候变化和人为干扰敏感的青藏高原东部区域。厘清不同演替路径下微生物氮代谢的调控机制,不仅对预测气候变化背景下的生态系统氮循环具有重要的理论价值,对于针对性生态恢复策略的制定也具有重大的实践意义。

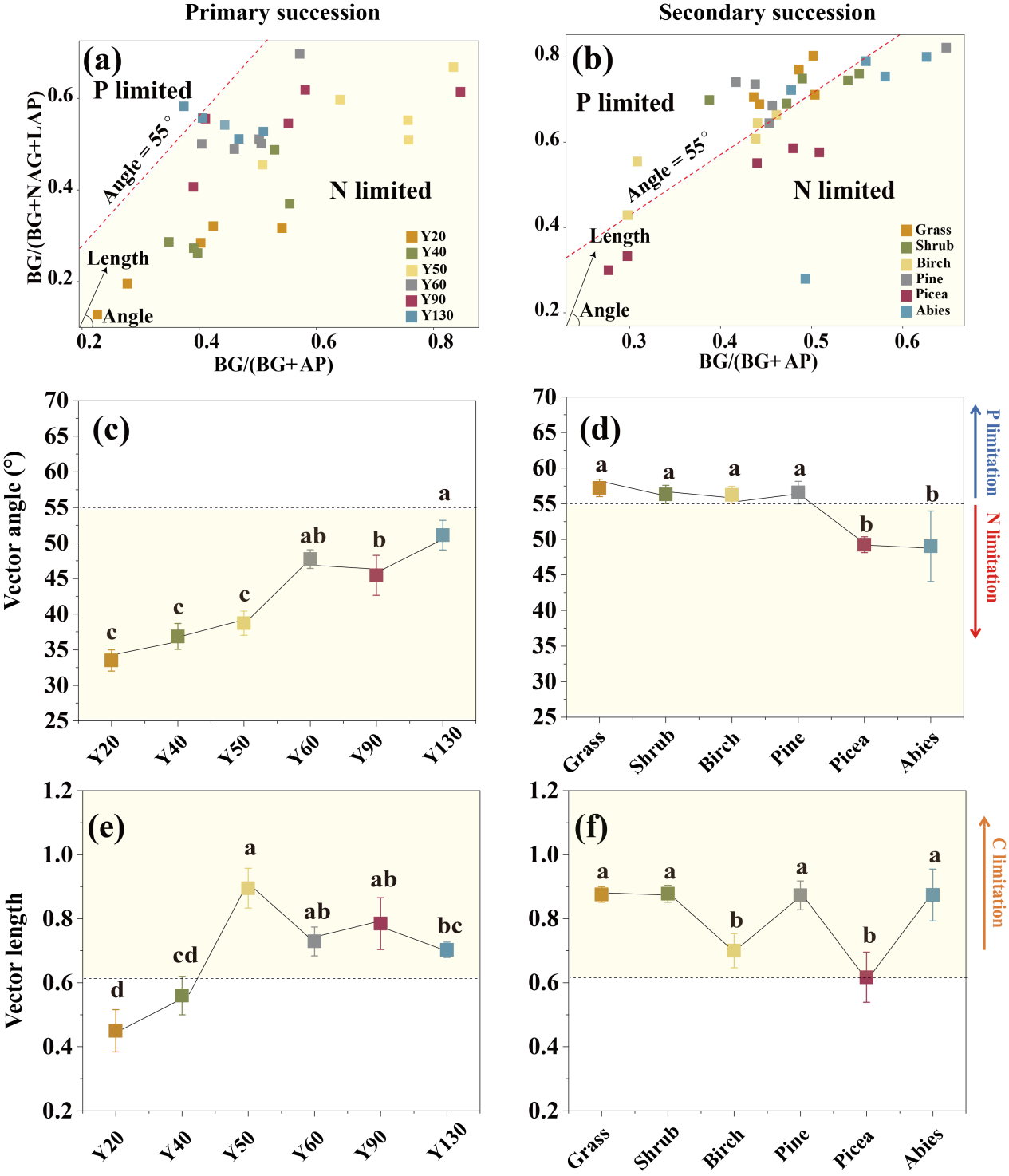

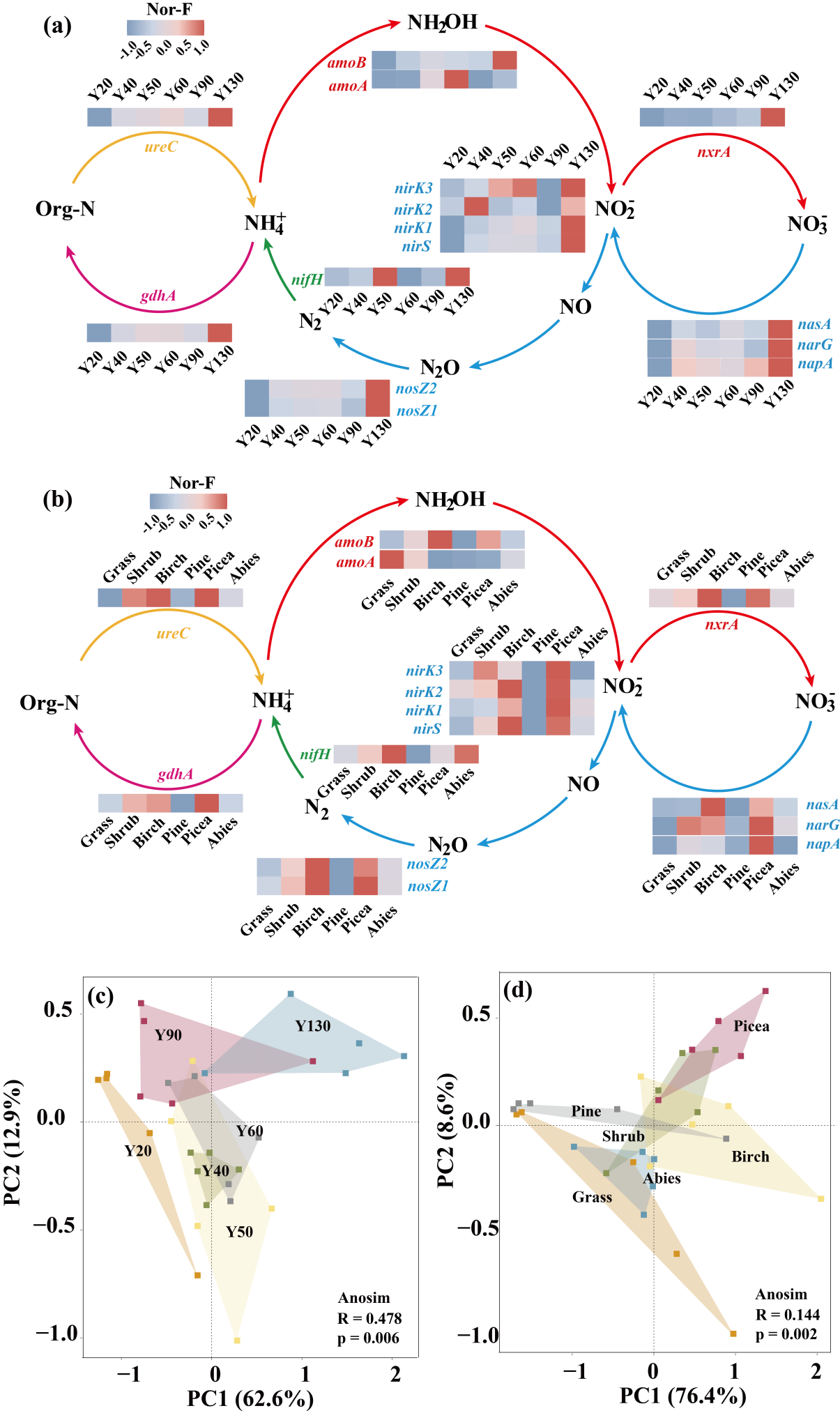

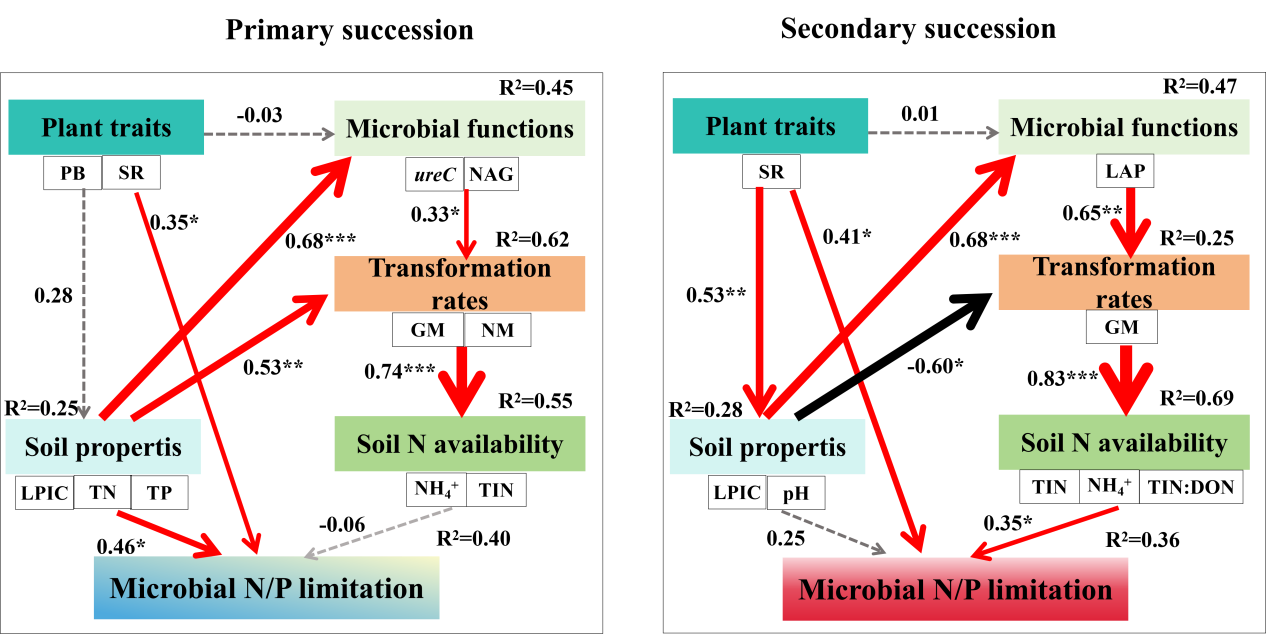

基于此,中国科学院成都生物研究所抗逆植物适应与筛选创新团队以青藏高原东部原生演替(冰川退缩后20-130年)和次生演替(草地至原始林)为研究对象,采用胞外酶矢量模型、GeoChip 5.0基因芯片和15N同位素稀释技术,探究了不同演替序列微生物氮代谢、氮转化速率和氮循环功能基因动态。主要研究结果为:1)原生演替序列中,随着植物生物量与丰富度增加,以及土壤活性碳、全氮和全磷的积累,微生物氮限制逐渐缓解。土壤碳、氮、磷库的增加是通过提升脲酶C基因丰度和4-β-N-乙酰葡糖胺糖苷酶活性,促进了总氮矿化速率和净氮矿化速率;2)次生演替至后期针叶林阶段出现微生物氮限制,这与植物丰富度下降、土壤活性碳和pH值从早期(草地/灌丛)或中期阔叶林阶段向后期针叶林阶段的降低,以及亮氨酸氨基肽酶活性的同步减弱密切相关,这些变化导致针叶林阶段总氮矿化速率和氮有效性降低。综上,冰川退缩后的原生演替在土壤发育过程中,随着植物群落与土壤碳氮磷养分的协同改善,微生物氮限制逐渐缓解;而在次生演替序列,后期则因植被单一化和土壤氮矿化能力下降而导致微生物氮限制。研究结果表明,在亚高山生态系统中,需根据不同演替路径制定差异化保护策略以维持土壤氮循环和生态系统恢复力。

上述研究结果以“Divergent Microbial Nitrogen‐Limitation Dynamics Between Primary and Secondary Succession in Subalpine Ecosystems of the Eastern Tibetan Plateau”为题发表在一区top期刊Global Biogeochemical Cycles。成都生物所特别研究助理罗林为论文第一作者,尹春英研究员和庞学勇研究员为论文通讯作者,团队青年研究员唐波、青年副研究员罗如熠、助理研究员刘庆华和博士后杜磊等参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金和四川省自然科学基金等项目联合资助。感谢中国科学院贡嘎山高山生态系统观测试验站提供的工作条件。

原文链接:https://doi.org/10.1029/2025GB008852

图1.原生和次生演替序列土壤微生物氮代谢差异

图2.原生和次生演替序列土壤氮循环功能基因动态

图3.原生和次生演替序列土壤微生物氮限制调控机制