成都生物所徐波团队在豆科杭子梢属系统发育与生物地理研究中取得重要进展

来源:生物多样性保护中心

作者:姜丽莎,冯钰

时间:2025-10-28

豆科(Fabaceae)植物作为全球重要的植物类群,因其复杂的进化历史和物种多样性,成为植物系统学研究的热点。中国科学院成都生物研究所生物多样性保护中心徐波团队长期致力于豆科植物的系统分类与进化生物学研究,近期在豆科蝶形花亚科山蚂蝗族一灌木属——杭子梢属(Campylotropis)的研究中取得重要突破,揭示了该属的系统发育框架、生物地理历史及关键形态特征的演化规律。

杭子梢属约包含40个物种,主要分布于东亚温带和亚热带地区,物种多样性集中于横断山脉和华南地区。由于分类学研究的采样局限和方法限制,该属的进化历史和物种关系长期未能明晰。该属植物具生态、观赏和药用价值,是豆科重要的野生植物资源。徐波团队通过广泛的野外采样和先进的基因组学技术,完成了迄今为止最全面的杭子梢属系统发育分析,涵盖了91个样本,代表40个分类单元,占已知物种的85%。

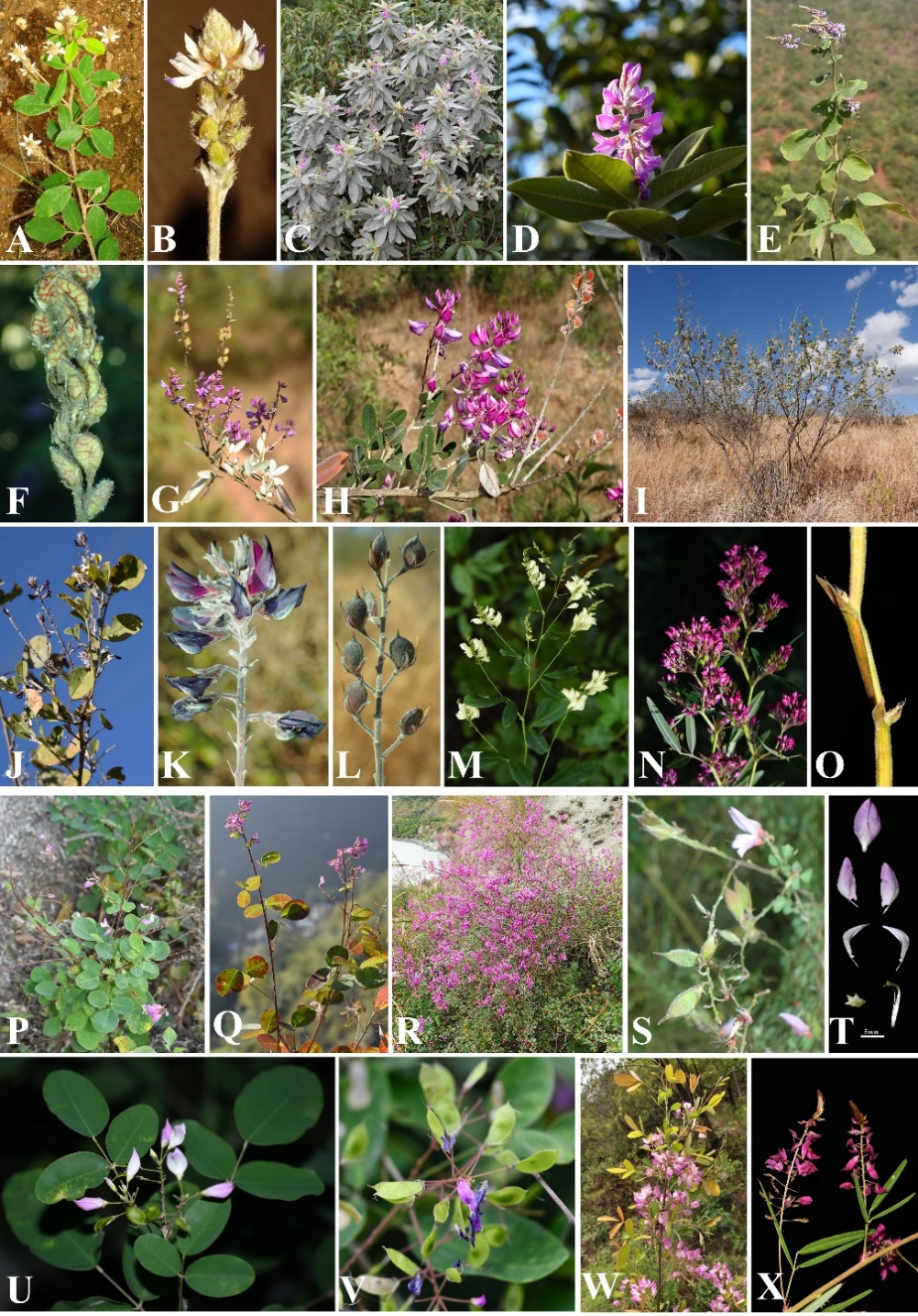

图1. 杭子梢属部分物种形态特征展示。

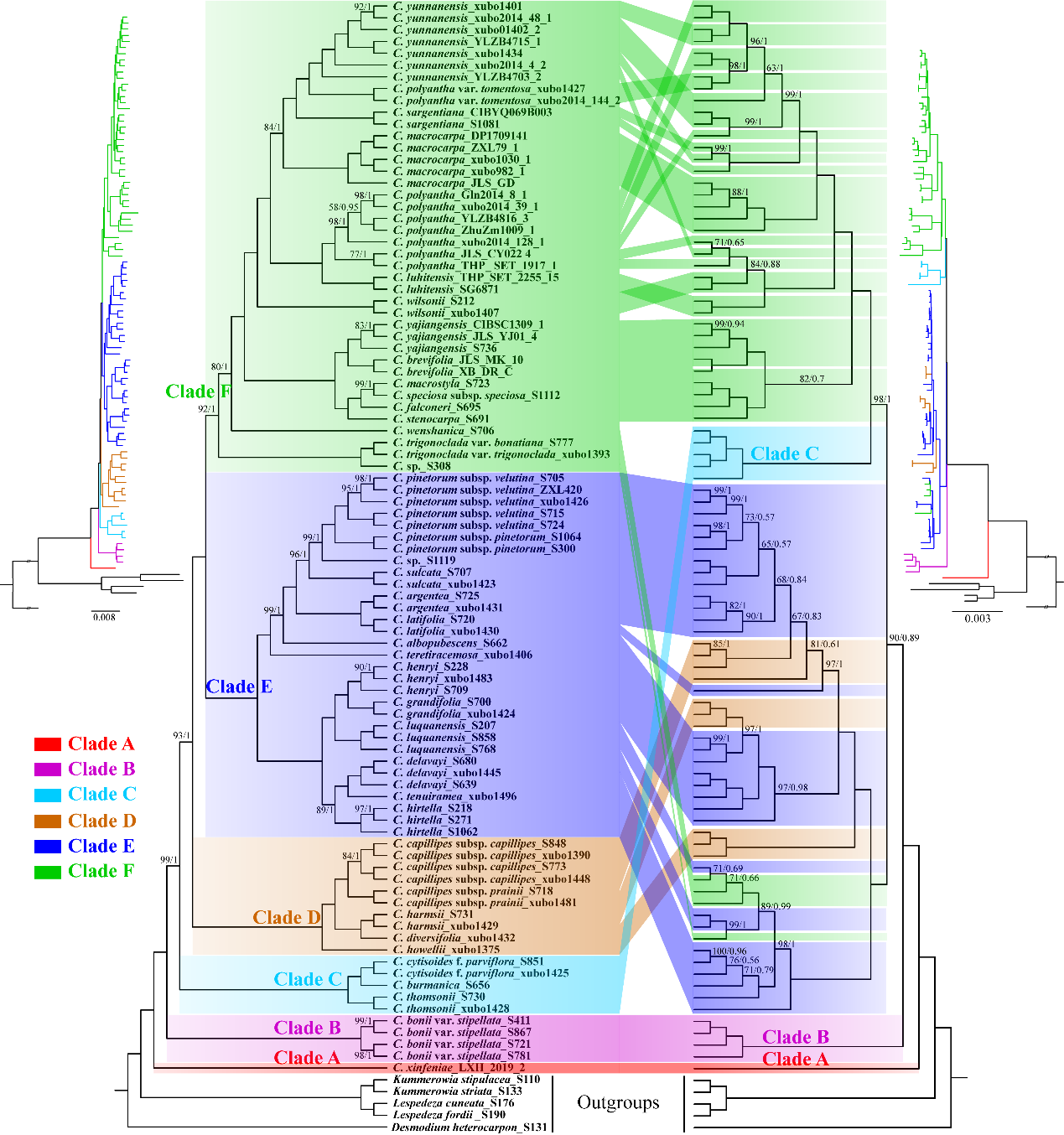

研究团队利用全基因组重测序技术,获取了77个叶绿体基因和1233个单拷贝核基因(SCGs)的高质量序列数据,构建了杭子梢属的系统发育框架,并估算了物种分化时间,重构了祖先分布区域,追踪了关键形态性状的演化过程。研究结果明确证实了杭子梢属的单系性,并将其与近缘属胡枝子属(Lespedeza)和鸡眼草属(Kummerowia)区分开来,划分出六个强支持的进化支,解决了此前未解的物种关系难题。研究发现,核基因与叶绿体基因系统发育树之间的冲突揭示了该属复杂的进化历史,可能受到叶绿体捕获和不完全谱系分选(ILS)的影响。

图2. 基于最大似然法(ML)和贝叶斯法(BI)构建的杭子梢属系统发育树。

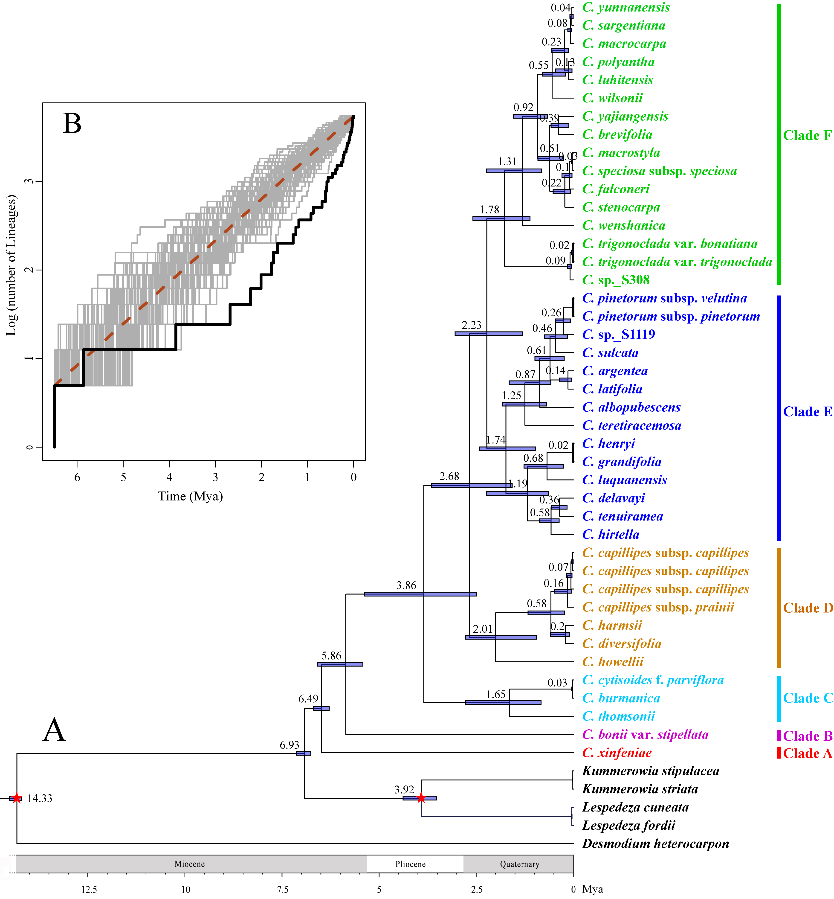

分化时间估算表明,杭子梢属的多样化始于约6.49百万年前(晚中新世),并于过去2百万年内经历了快速辐射。祖先区域重建显示,该属起源于横断山脉及邻近的华南地区,随后快速扩散至东亚其他区域,包括喜马拉雅山、华北/蒙古/朝鲜半岛及东南亚。研究还指出,自晚中新世以来的全球气候变化和地质构造活动,如青藏高原及横断山脉的隆升、中新世晚期的全球降温以及东亚季风的增强,可能塑造了谱系分化,而第四纪的气候波动可能触发了属内的快速辐射。

图3. A. 杭子梢属及相关类群的时间树。B. 杭子梢属的时序谱系(LTT)图。

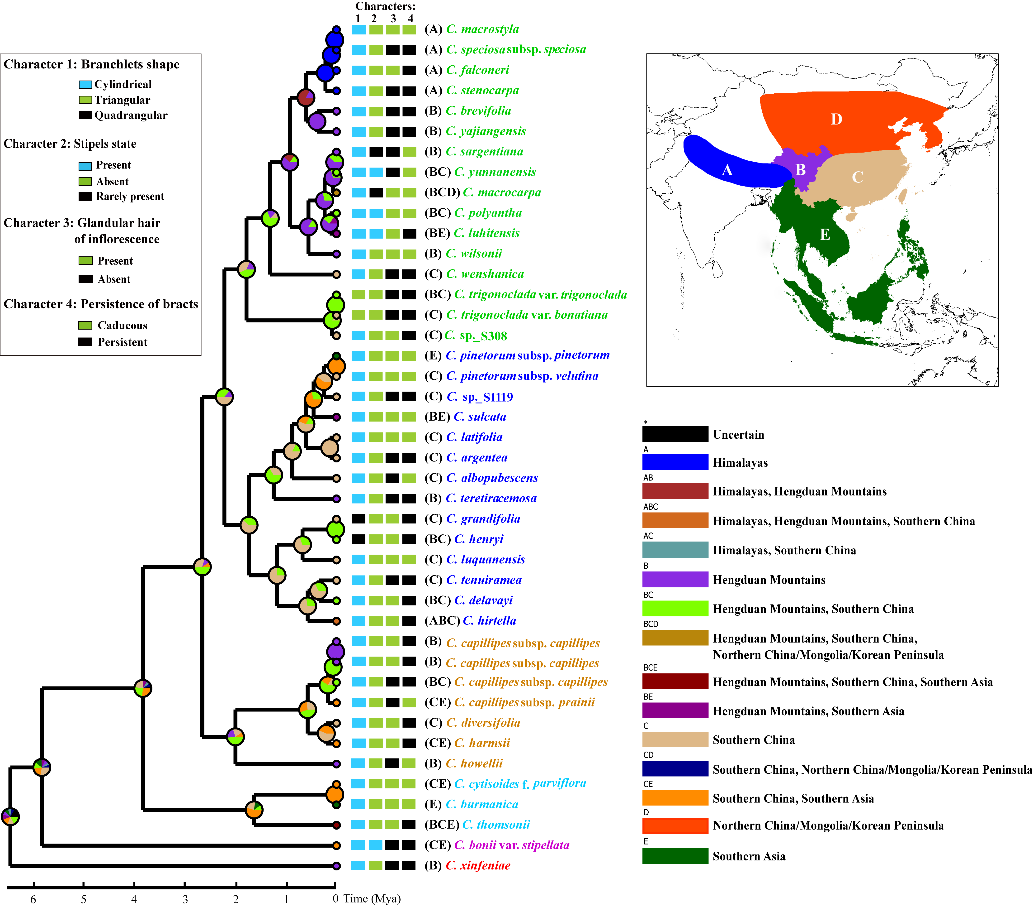

图4.使用RASP软件中DEC模型重建的杭子梢属的祖先分布区。

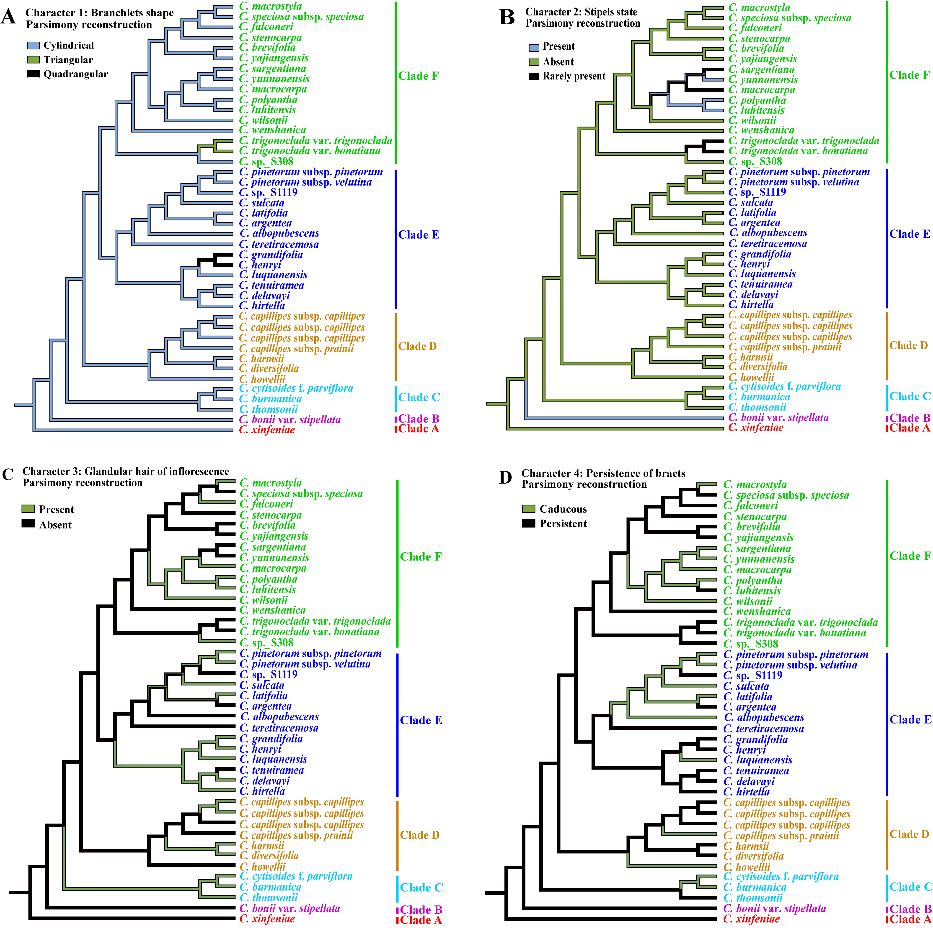

为了解关键形态特征的演化规律,研究通过最大似然法分析了四种关键形态特征(小枝形状、小托叶状态、花序腺毛有无及苞片宿存性)的演化模式,发现圆柱形小枝、无小托叶、无腺毛和早落苞片为祖先状态。这些特征在不同进化支中反复演化,显示出复杂的演化动态,为理解该属的适应性辐射提供了重要线索。

图5. 杭子梢属四种形态性状的演化重建。

本研究通过广泛采样与核基因组数据的结合,阐明了杭子梢属的演化历史,增进了我们对生物多样性热点地区多样化过程的认识。强调核基因组数据在解决质体数据局限性方面的关键作用,突破了以往基于有限标记物的研究瓶颈。

该研究成果以“Phylogenomic framework, biogeography and character evolution of the genus Campylotropis (Fabaceae, Papilionoideae)”为题发表于中科院1区TOP期刊Molecular Phylogenetics and Evolution上,中国科学院成都生物所博士研究生姜丽莎和助理研究员冯钰为文章共同第一作者,徐波研究员为通讯作者,张君议、李雄、廖敏、邓亨宁、余奇参与了该项研究。研究得到了国家自然科学基金(32470224)和中国科学院生物资源计划(KFJ-BRP-017-102)的资助支持。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1055790325002015